AI时代,云学堂何去何从?

-

2025-03-28

Alex

2025年3月27日,纳斯达克上市企业云学堂在北京召开“智变·新生”战略焕新发布会。会上,云学堂董事长兼CEO卢睿泽宣布,成立14年的“云学堂”正式更名为“绚星智慧科技”(Radnova),并明确公司定位为“企业智能生产力建设服务商”。这一更名不仅是品牌标识的切换,更标志着这家数字化学习领域的龙头企业,正式向AI科技公司全面进化。

一、“智变”背后的战略突围

“云学堂”曾是国内企业数字化学习赛道的代名词。自2011年成立以来,其累计服务超2500家行业大客户,并于2024年成功登陆纳斯达克,成为中国唯一一家在美上市的数字化学习服务商。然而,随着AI技术的爆发式发展,云学堂的管理层意识到,单纯依靠“学习平台”的定位已不足以应对未来竞争。

在牛透社等媒体参与的专访中,卢睿泽坦言:“云学堂的标签太深了——它被市场固化成了‘企业大学’的代名词。但AI时代需要更广阔的想象空间。”他透露,“绚星”这一品牌早在五年前便已注册,但直到2025年初,团队才下定决心断腕重生。直接诱因是DeepSeek等新一代AI技术的崛起。“市场变化比预想更快,与其被动等待,不如主动切割旧标签,彻底转向AI科技公司的定位。”

更名背后,是业务逻辑的根本性调整。过去,云学堂以“人的能力提升”为核心;如今,绚星的目标是构建“人机共生”的生产力体系。卢睿泽强调:“AI不是工具,而是企业的基础设施。未来的竞争力取决于人与AI如何协同创造价值。”

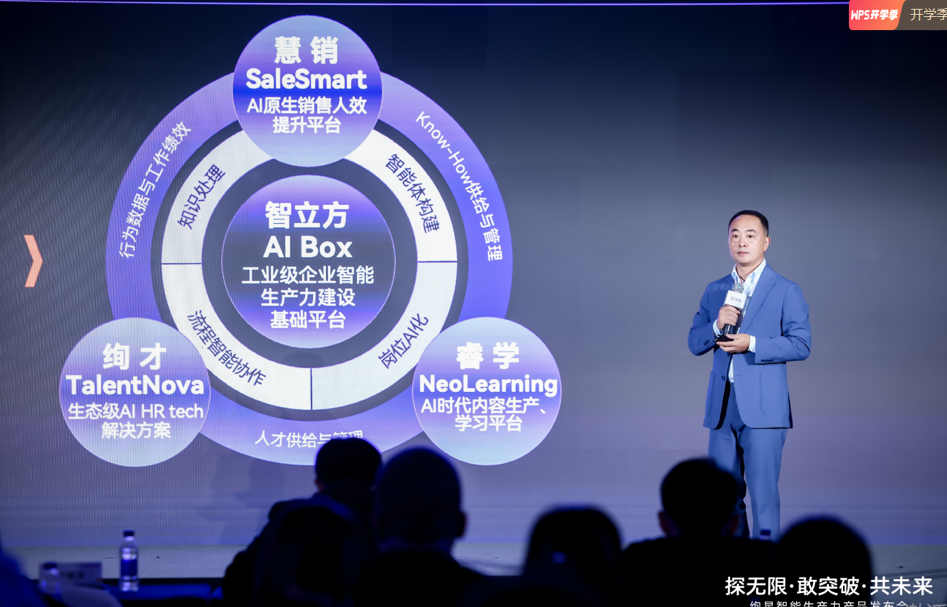

品牌焕新的同时,绚星智慧科技的业务边界也在扩展。其新定位聚焦四大方向:从数字化学习到智能化学习的智能学习平台,以及AI驱动的全新人才管理功能,助力企业全面提升人效。此外,还利用AI技术横向拓展三项新业务:企业级智能体平台、企业智能私域知识库和以智能销售助手为代表的智能工作助手。在横向上拓展,从人力资源科技延伸至企业全链条智能生产力服务。

这一转型并非突发奇想。早在2018年,云学堂便启动AI战略,通过NLP技术优化学习场景;2022年确立“AI First”战略后,AI已渗透其90%的核心岗位。卢睿泽以智能客服为例:“我们内部系统的复杂度远超一般企业,但AI客服自主解决率高达94.8%。这种能力验证让我们有底气向外输出。”

二、AI的机遇与挑战:卢睿泽的“冷思考”

AI热潮席卷全球,但绚星智慧科技的选择显得理性而审慎。在专访中,卢睿泽多次提到“不确定性”,“大模型的能力边界、客户需求成熟度、技术路径的稳定性……这些变量让企业服务市场的AI落地仍处于早期阶段。”

在卢睿泽看来,AI带来的不仅是效率提升,更是企业价值的系统性重构。

在成本方面,传统企业培训中,一门课程的开发成本动辄十多万元,而AI可将成本压缩至1%,时间周期缩短为原来的20%;岗位建模、人才测评等曾依赖高价咨询的业务,如今通过AI实现普惠化。

人效的提升也很显著,以销售场景为例,绚星内部AI已承担很大部分销售工作,成交周期缩短28%,新销售开单效率提升30%。

此外,企业私域知识库与智能体的结合,将形成独特的竞争壁垒。当所有企业都用大模型时,差异化就取决于谁能把私有数据转化为生产力。

市场数据印证了这一趋势。据LangChain报告,51%的企业已部署AI智能体,78%计划进一步投入;麦肯锡预测,全球AI Agent市场规模将从2024年的51亿美元飙升至2030年的471亿美元。卢睿泽断言,2025年是企业智能化元年,这个赛道的天花板远高于传统SaaS。

AI存在的挑战则在于技术过热与商业落地之间的鸿沟。

尽管前景广阔,卢睿泽对现状保持清醒,认为AI的热度在资本市场和企业应用之间严重脱节。他列举了三大挑战:一是标杆缺失,客户需要看到成功案例才敢投入,但目前真正通过AI实现蜕变的标杆企业凤毛麟角;二是技术存在不确定性,大模型迭代太快,今天的解决方案可能明天就被颠覆。比如,绚星的智能体平台是否会被通用大模型取代,这种风险必须纳入战略考量;三是组织能力的断层,AI落地需要企业具备数据治理、提示词工程等全新能力,但这恰恰是大多数客户的短板。

对此,绚星选择以慢打快。卢睿泽透露,尽管AI产品已服务部分客户,但公司对新业务的财务目标非常保守,现阶段的核心不是追求收入,而是打磨产品、构建组织能力,等待市场爆发。

三、四大产品矩阵锚定“人机共生”

在战略焕新发布会上,绚星智慧科技首次完整披露了AI战略框架,并推出四大核心产品——智能人才管理、智能体服务、企业智能私域知识库、智能工作助手,旨在通过这套组合拳,帮助企业构建“人+AI”协同的双螺旋生产力体系。

“智能人才管理”作为业务根基,以AI原生技术重构了人才“选、育、用、留”的全周期管理。通过动态人才盘点、智能岗位建模、AI测评系统等模块,企业可实时掌握人才画像,并生成个性化学习路径。例如,某制造业客户部署后,人才管理效率提升67%,高管测评成本直降80%。这一系统不仅解决了传统HR依赖人工和咨询的高成本痛点,更将人才战略从经验驱动转向数据驱动。

在智能化转型的“最后一公里”难题上,“智能体服务”提供了低代码开发平台,支持企业快速构建专属AI应用。平台已积累超过1800个行业模板,某电信运营商基于此开发的智能客服系统,将问题处理时长压缩75%。卢睿泽特别强调,智能体的价值在于将公共AI能力与企业私域知识结合。当所有企业都用大模型时,差异化就取决于谁能把私有数据转化为生产力。

这一逻辑在“企业智能私域知识库”中得到进一步延伸。该产品通过结构化存储和训练企业内部知识资产,使其成为可调用的AI燃料。某快消企业利用知识库训练销售助手后,行业专属PPT生成效率提升90%。“知识不再是静态档案,而是动态的生产力引擎。”绚星团队如此定义其价值。

而“智能工作助手”则聚焦业务场景的即时赋能。首批推出的销售助手整合了商机挖掘、风险预警、案例萃取等功能,在绚星内部应用中,销售团队人效提升62%,客户转化率提高15%。值得注意的是,其设计逻辑与传统工具截然不同——它不仅优化流程,更将人才管理能力前置到业务一线。例如,AI可自动分析销售表现并生成辅导方案,让管理者从“管数据”升级为“带团队”。

这种业务穿透力正是绚星AI战略的核心。与传统SaaS厂商聚焦流程数字化不同,绚星选择深度耦合“人”与“业务”。以销售场景为例,其助手不仅服务于销售动作,更将人才选拔、培训、绩效管理等HR能力融入业务闭环。“未来的竞争是组织能力的竞争。”卢睿泽解释,“当AI能帮销售总监管人、管目标、管培训时,企业的生产力基因就变了。”

这一战略背后,是对企业服务市场的深刻洞察。在卢睿泽看来,AI时代的企业软件不再是功能堆砌,而是数据飞轮的较量——谁能让企业的知识资产与AI持续碰撞、迭代,谁就能建立真正的壁垒。正如某客户反馈:“绚星的系统像‘活的工具箱’,用得越久越懂我们的业务。”这种动态进化能力,或许正是“人机共生”的终极注解。

结语

从云学堂到绚星,这家企业正经历一场向死而生的蜕变。卢睿泽的决策背后,是对趋势的敏锐判断,当AI从“可选”变为“必选”,企业服务市场的游戏规则将被彻底改写。

然而,挑战同样严峻。品牌切换需要客户认知的重建;AI产品的规模化落地依赖市场教育的成熟度;资本市场的耐心则考验着上市公司的平衡能力。正如卢睿泽所言:“没有企业是被对手打死的,只会死于自身的战略失误。”

在这场豪赌中,绚星选择了一条少有人走的路——不做AI热潮的跟风者,而是成为“人机共生”时代的定义者。其成败或许将为中国企业服务市场写下新的注脚,在技术更新按天计算的时代,唯有将愿景扎根于客户的真实痛点,才能在不确定性中捕捉确定性。

-

本文作者:Alex

本文来源:牛透社

-

分享到: